【アンテナ基礎講座】アンテナの基本構造とサイズの秘密

私たちが普段目にするテレビ用の屋外アンテナや、車の屋根についているラジオアンテナ、そしてスマートフォンやIoT機器に内蔵された小型アンテナ。これらは一体何でできているのでしょうか?また、なぜその長さや形状が異なるのでしょうか?

この記事では、アンテナの基本構造や、周波数と波長の関係によるサイズの違いについてわかりやすくご紹介します。IoT機器やスマートデバイスの設計に携わる方に、特に役立つ情報を提供します。

! Point!

アンテナのサイズは使用する「周波数」に大きく依存します。

- 周波数が低いほどアンテナは大きくなります(例:FMラジオ)

- 周波数が高いほどアンテナは小さくなります(例:5Gミリ波)

- IoT機器設計では、この原理を理解して最適なアンテナを選定することが重要です

アンテナの基本構造

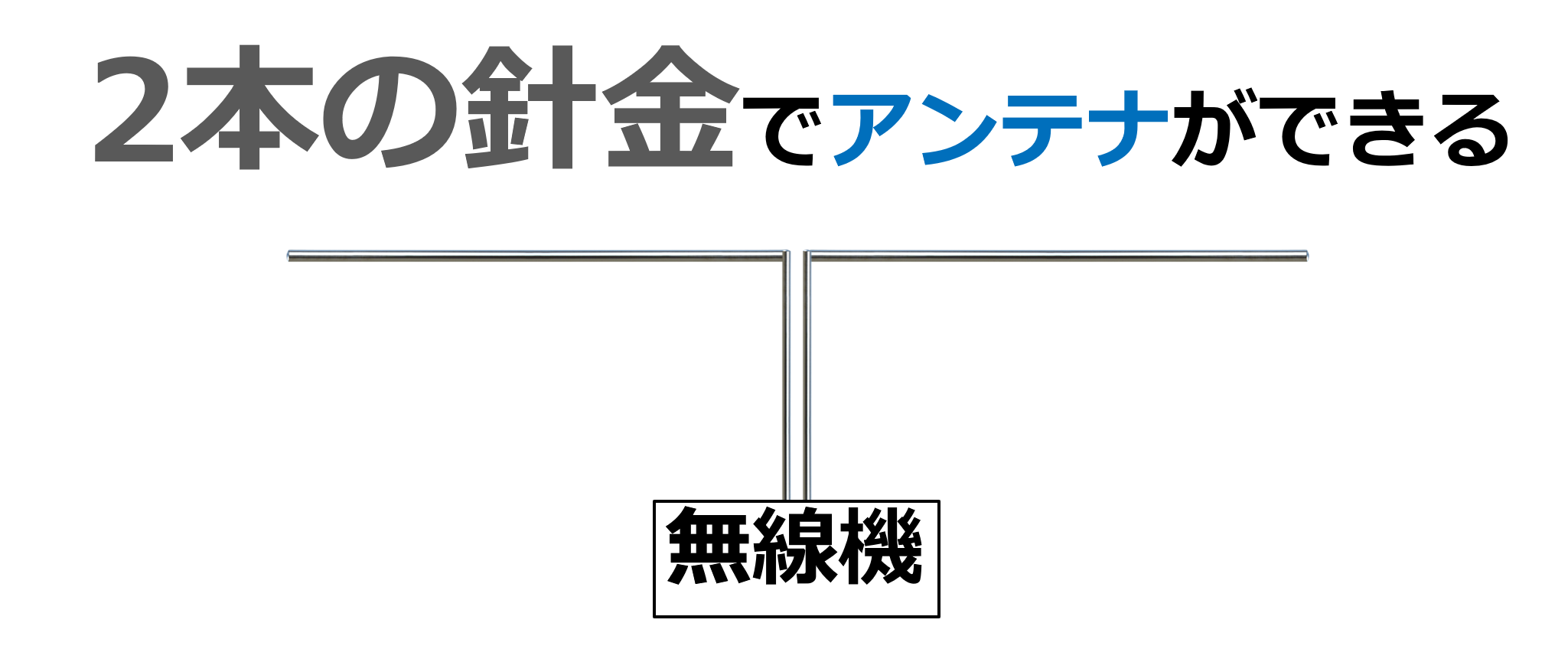

アンテナは基本的に金属でできています。極端な話、針金を適切な長さに切って配置するだけでも、電波を送受信するアンテナとして機能します。

このシンプルさが、アンテナ技術の基本でありながら奥深い部分です。

アンテナの基本材料

アンテナの材料には主に電気を通す導体(金属)が使われます。代表的な材料は:

- 銅:導電性が良く、酸化しにくい

- アルミニウム:軽量で、屋外アンテナに適している

- 金メッキ:腐食に強く、高周波特性に優れる

- 銀:導電性が最も高い、ただし高コスト

↑ アンテナは原理的には針金を適切な長さに切るだけでも作れる

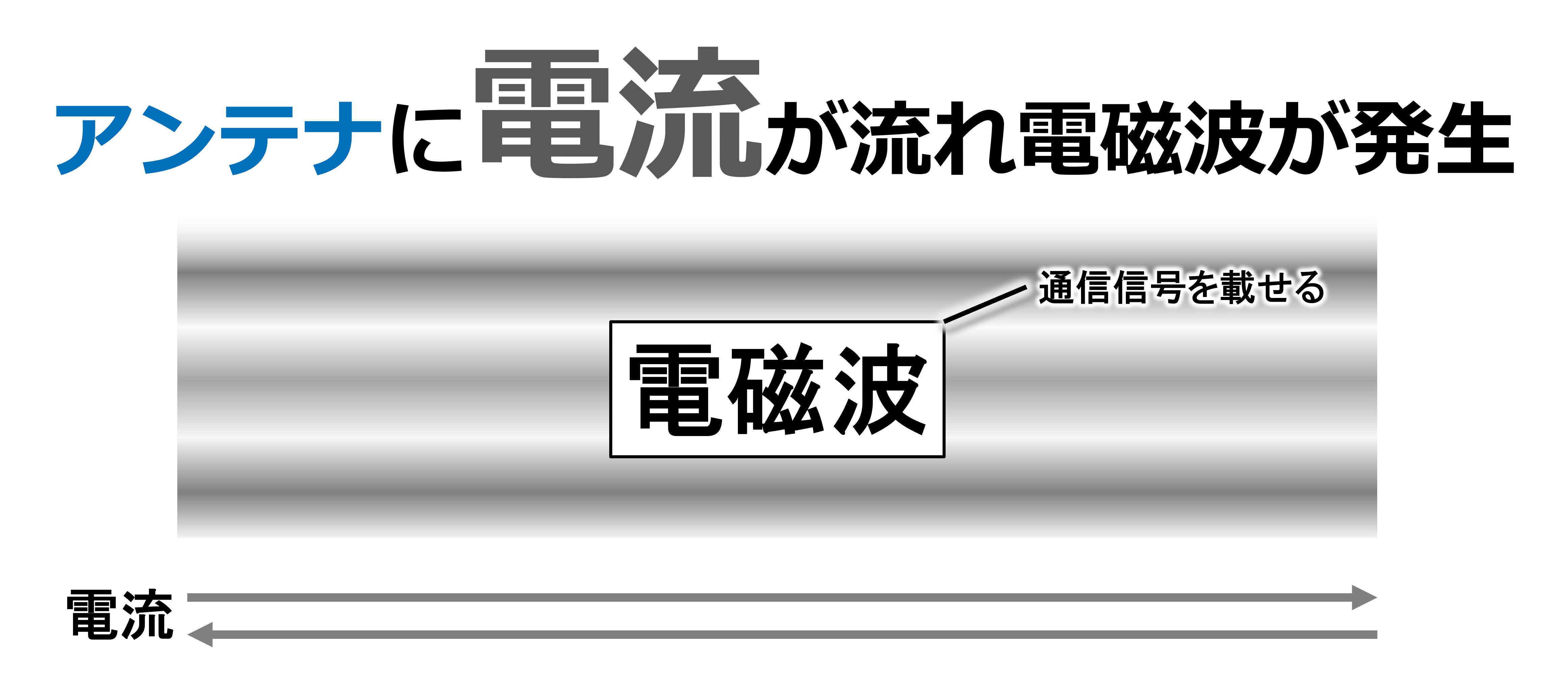

電磁波を放射する仕組み

アンテナが電波を送受信できる理由は、金属導体に電流を流すと周囲に電磁界が発生するという電磁気学の基本原理に基づいています。電流の変化に応じて電磁波が空間に放射され、逆に電磁波を受けると金属導体に電流が誘導されます。

↑ アンテナに電流が流れると電磁波が発生し、それに通信信号を載せて送信する

アンテナは金属導体でできた単純な構造体で、電流の流れによって電磁波を放射したり、電磁波を受けて電流に変換したりします。

波長と周波数の関係

- AM放送 (1MHz) → 波長: 300m

- FM放送 (100MHz) → 波長: 3m

- LTE (800MHz) → 波長: 37.5cm

- WiFi (2.4GHz) → 波長: 12.5cm

- 5G Sub-6 (3.7GHz) → 波長: 8.1cm

- 5G ミリ波 (28GHz) → 波長: 1.07cm

周波数と波長の基本関係

重要な法則:

- 光の速さは変わらないので…

- 周波数が2倍になると、波長は1/2になります

- 周波数が10倍になると、波長は1/10になります

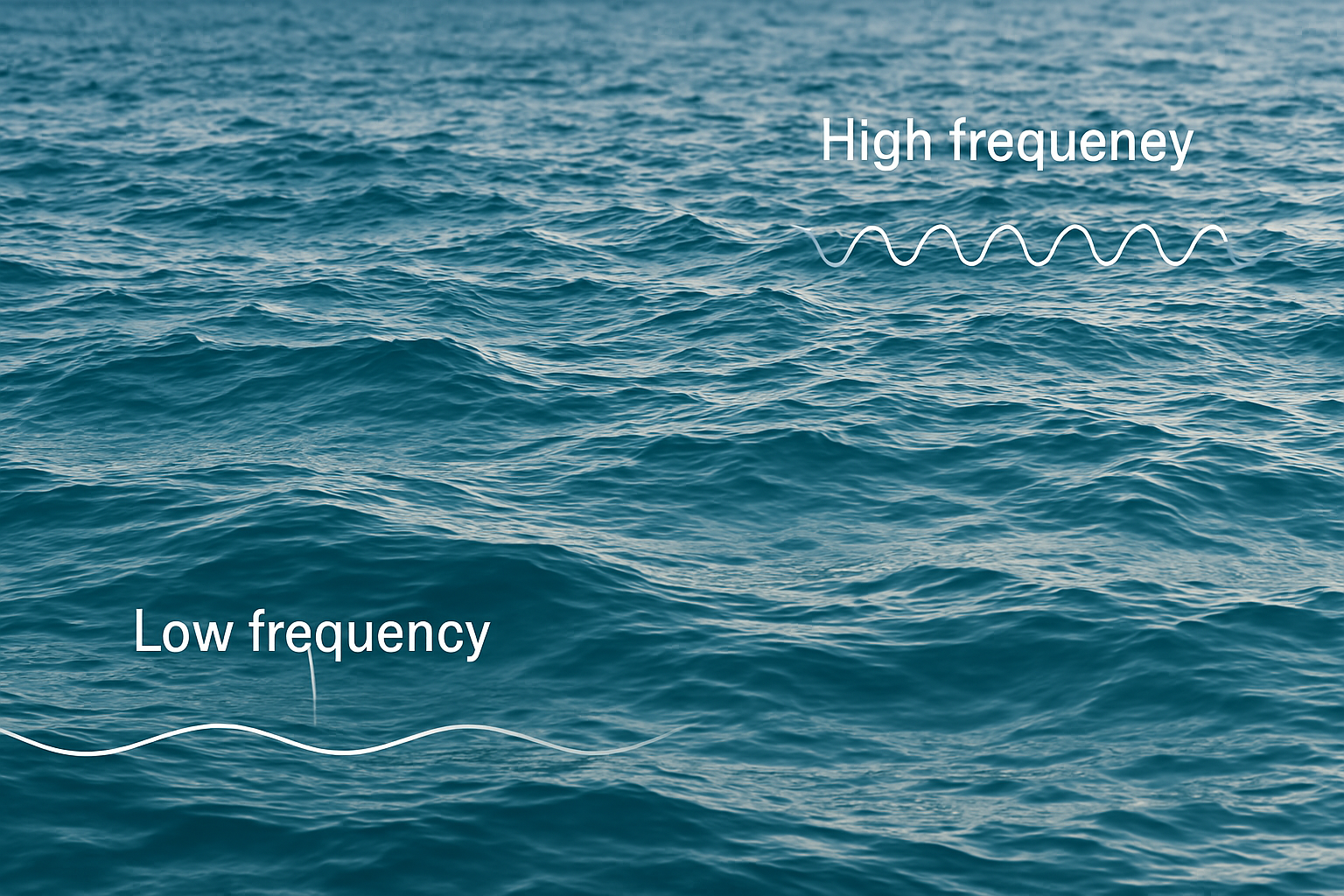

わかりやすい例え:ブランコ

この関係はちょうど公園のブランコのようなものです。

(低周波・長い波長)

(高周波・短い波長)

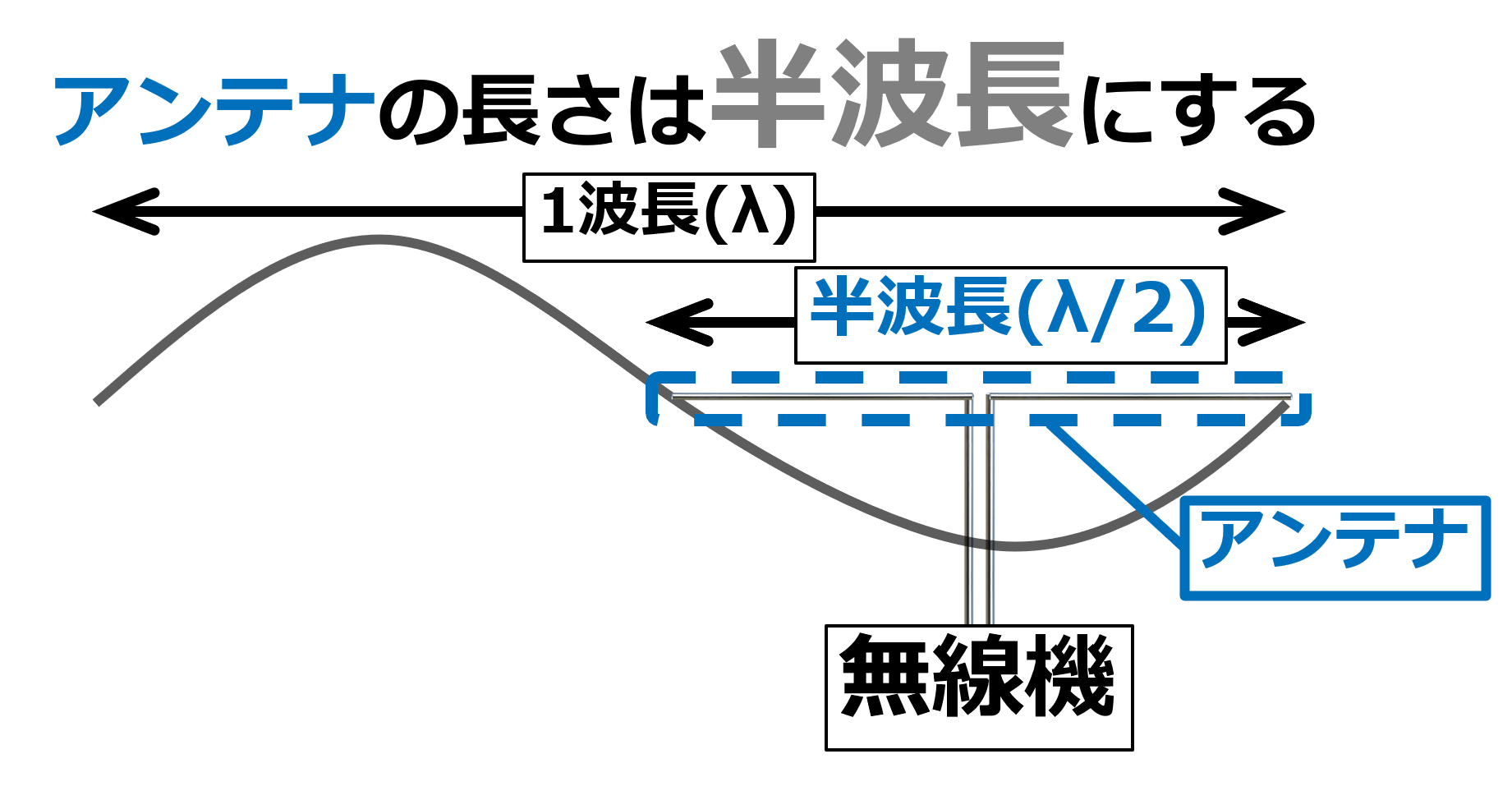

アンテナの基本的な長さは「半波長(λ/2)」に設定されることが多いです。

これは、電波の波長の半分の長さのことで、この長さに設定すると効率良く電波を送受信できます。

周波数が変わると波長も変わる

周波数が高くなると波長は短くなり、周波数が低くなると波長は長くなります。つまり:

アンテナの最適なサイズは使用する周波数の波長に依存し、一般的に半波長(λ/2)が基準となります。

異なる周波数帯のアンテナサイズ

| 周波数帯 | 代表的な用途 | 波長 | 半波長アンテナのサイズ ※理論値 |

|---|---|---|---|

| AM放送 (1 MHz) |

ラジオ放送 | 300 m | 150 m |

| FM放送 (100 MHz) |

ラジオ放送 | 3 m | 1.5 m |

| LPWA (920 MHz) |

IoT通信 | 32.6 cm | 16.3 cm |

| LTE (814 MHz) |

携帯電話 (プラチナバンド) |

36.8 cm | 18.4 cm |

| LTE (2 GHz) |

携帯電話 | 15 cm | 7.5 cm |

| WiFi (2.4 GHz) |

無線LAN | 12.5 cm | 6.25 cm |

| 5G Sub-6 (3.7 GHz) |

5G通信 | 8.1 cm | 4.05 cm |

| 5G ミリ波 (28 GHz) |

5G高速通信 | 1.07 cm | 5.35 mm |

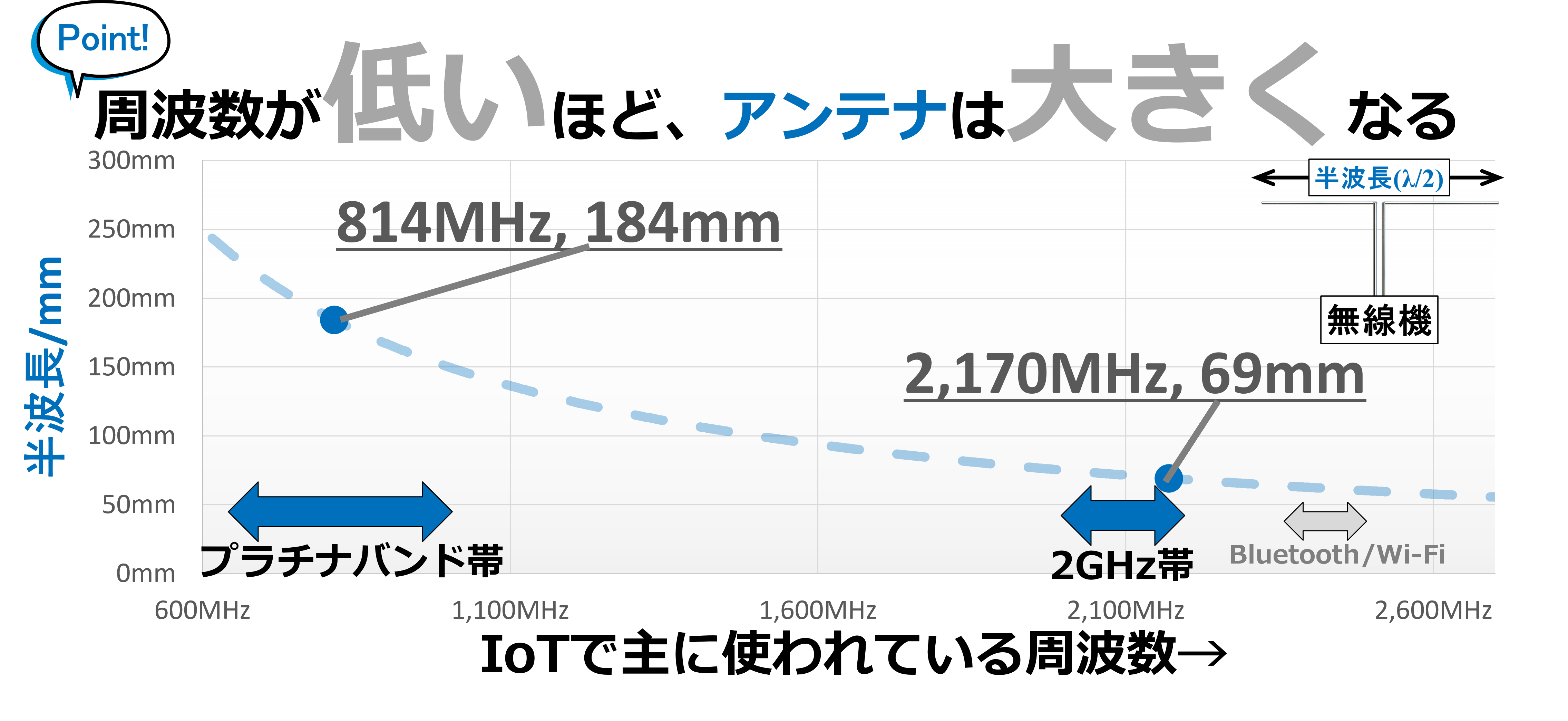

プラチナバンドとアンテナサイズ

携帯電話で使用される「プラチナバンド」と呼ばれる800MHz帯では、半波長は約18.4cmと長めになります。一方、2GHz帯では約7.5cmと、半波長がかなりコンパクトになります。

IoT機器などの小型デバイスでは、この周波数とアンテナサイズの関係が設計上の重要なポイントになります。

周波数とアンテナサイズの関係

周波数が10倍になると、波長は1/10になります。つまり:

800MHz → 2.4GHz(3倍):

アンテナサイズは約1/3に

2.4GHz → 28GHz(約12倍):

アンテナサイズは約1/12に

この周波数とサイズの関係は、実際の機器設計に大きく影響します:

周波数が高くなるほどアンテナは小型化でき、これが5GやIoT機器の小型化・高性能化を支える重要な要素となっています。

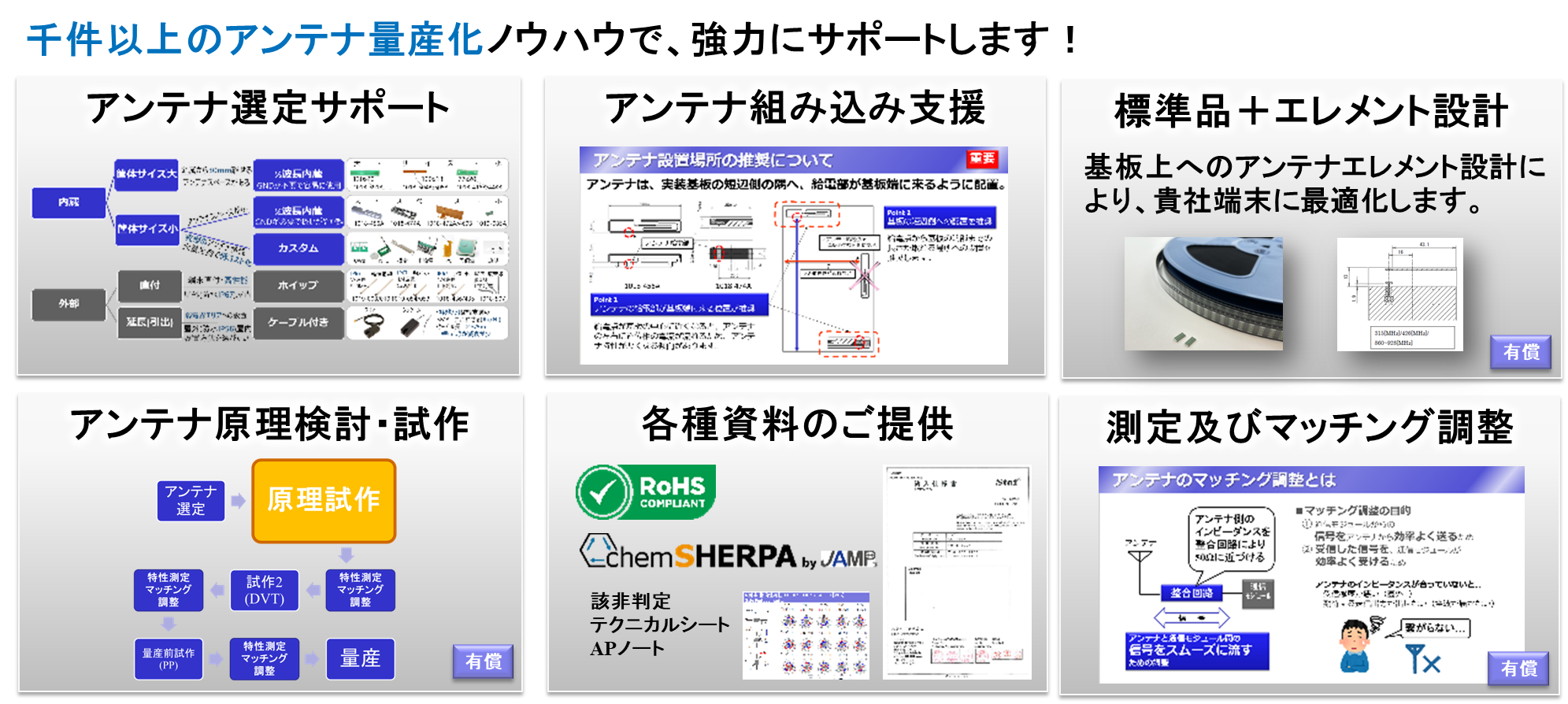

最適なアンテナ選びでお困りですか?

周波数帯に合わせた適切なアンテナ選定は、デバイスの性能を左右する重要な要素です。スタッフ株式会社では、お客様の用途や環境に最適なアンテナ設計・選定のサポートを行っています。

IoT時代のアンテナ設計

IoT機器やスマートデバイスが普及する現代では、アンテナの小型化と高性能化の両立が求められています。ここでは、IoT時代特有のアンテナ設計の課題と解決策を見ていきましょう。

IoT機器の通信要件

- 多様な周波数帯:

Sub-GHzからミリ波まで幅広い周波数を利用 - 小型化:

ウェアラブルデバイスなど極小空間への実装 - 低消費電力:

バッテリー駆動の長寿命化 - 多様な設置環境:

金属面近傍、埋め込み、防水など

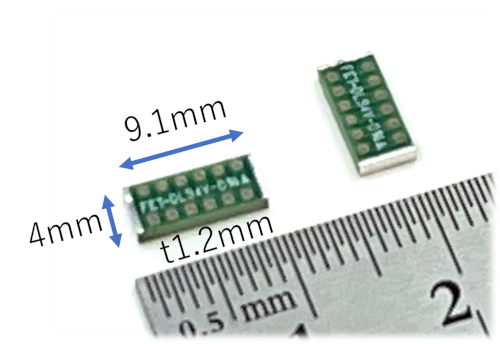

セラミック基板上の導体パターン、超小型

柔軟性のあるフレキシブル基板上のパターン

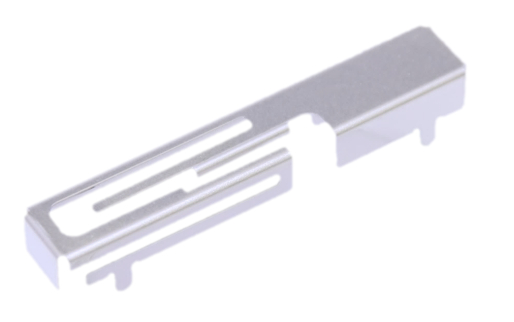

金属板を加工、耐久性と放射効率に優れる

基板上に直接設計、コスト効率に優れる

IoT機器に適したアンテナの選び方

使用周波数帯を確認

利用する通信規格(LTE、LPWA、Wi-Fi、Bluetooth、5Gなど)の周波数を確認し、そのサイズから必要なスペースを検討します。

設置環境を考慮

金属面近くに設置する場合は「対金属用アンテナ」、防水性が必要なら「樹脂封止型」など、環境に適したタイプを選びます。

スペースとコストのバランス

チップアンテナは小型だが高コスト、PCBアンテナは安価だが広いスペースが必要など、製品のコスト目標と設計制約を考慮します。

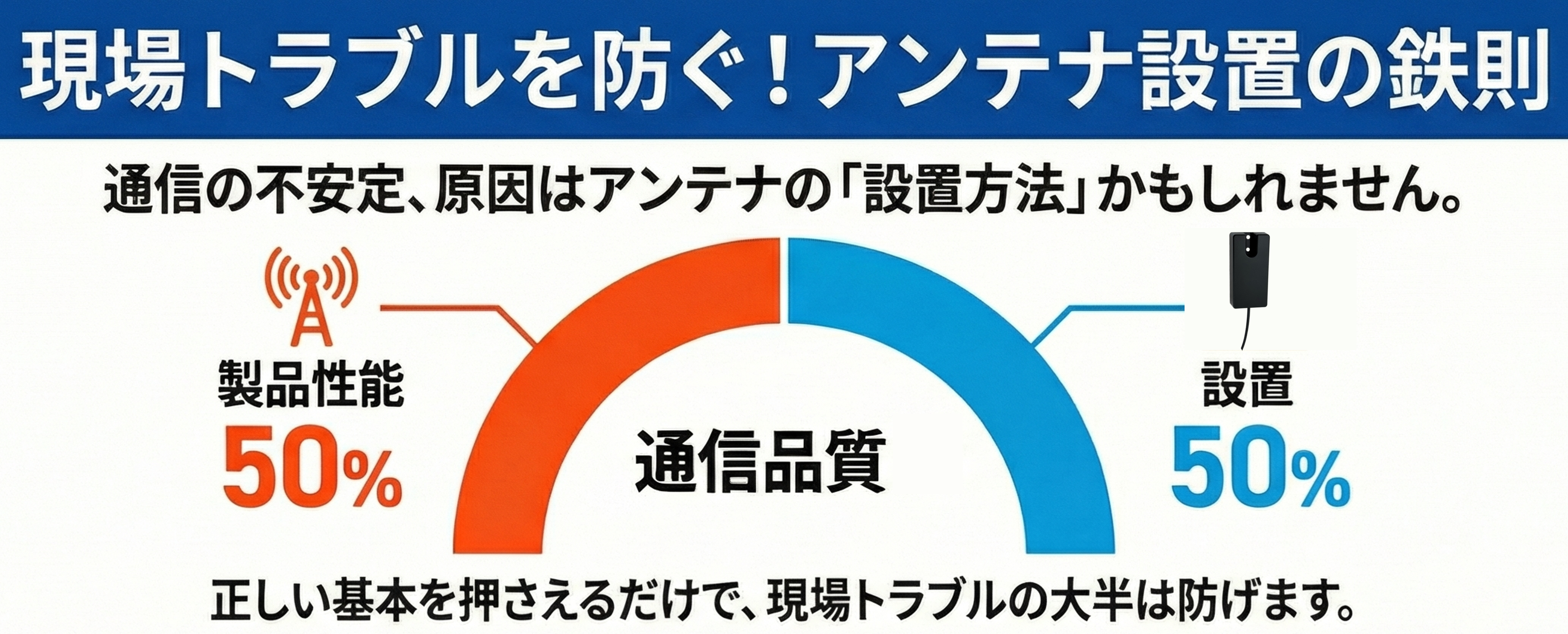

通信品質の要件

通信距離や安定性が重要な場合は、放射効率の高いアンテナを選択します。特に低消費電力が求められるLPWA機器では重要な検討ポイントです。

IoT時代のアンテナ設計では、周波数特性と設置環境の両方を考慮した適切な選定が重要です。

小型化のための工夫

通常、低周波数帯のアンテナは大きくなりがちですが、革新的な設計技術により、理論上のサイズよりも小型化が可能になっています。ここでは、アンテナの小型化を実現するための技術的な工夫を紹介します。

アンテナ小型化の技術

導体パターンを蛇行させて電気的長さを確保

インダクタやキャパシタを付加して電気長を調整

高誘電率材料を使って波長を短縮

3次元的な構造で面積効率を高める

アンテナの小型化には常にトレードオフが伴います:

小さくすると動作周波数帯域が狭くなる

小さくすると放射効率が低下する

高度な小型化技術はコスト増につながる

最新の小型アンテナ技術により、周波数から理論的に算出されるサイズよりも大幅に小さいアンテナの実現が可能になっています。

関連記事

IoT機器に最適な高性能アンテナをお探しですか?

スタッフ株式会社では、IoT機器に特化した高性能内蔵アンテナを多数ご用意しています。

サイズや設置環境に合わせた最適なアンテナ選定をサポートします。

ケース形状に合わせて貼れる!高性能FPCアンテナ

実装アンテナのLTE/LPWA用ならこれ!板金アンテナ

お気軽にお問い合わせください。専門スタッフがご対応いたします。

お問い合わせ先

当社は、30年以上にわたるノウハウを活かし、広帯域のアンテナをコンパクトに内蔵化するソリューションを提供しております。高周波から低周波まで幅広く対応し、IoT機器・5G通信に適した小型・高性能アンテナをご提案いたします。

技術サポート内容

- ✓ アンテナ選定のアドバイス

- ✓ 設置位置・方法のコンサルティング

- ✓ 電波法適合のための調整

- ✓ 通信距離・品質の改善提案

- ✓ 性能測定・評価

ご注文や詳細な技術サポートについては、当社の窓口またはお取引のある商社様までお問い合わせください。我々は、お客様の無線端末におけるアンテナの組み込みや性能最適化を支援し、より高性能な無線通信を実現します。皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。