アンテナの利得(ゲイン)とは?

基礎からわかりやすく解説

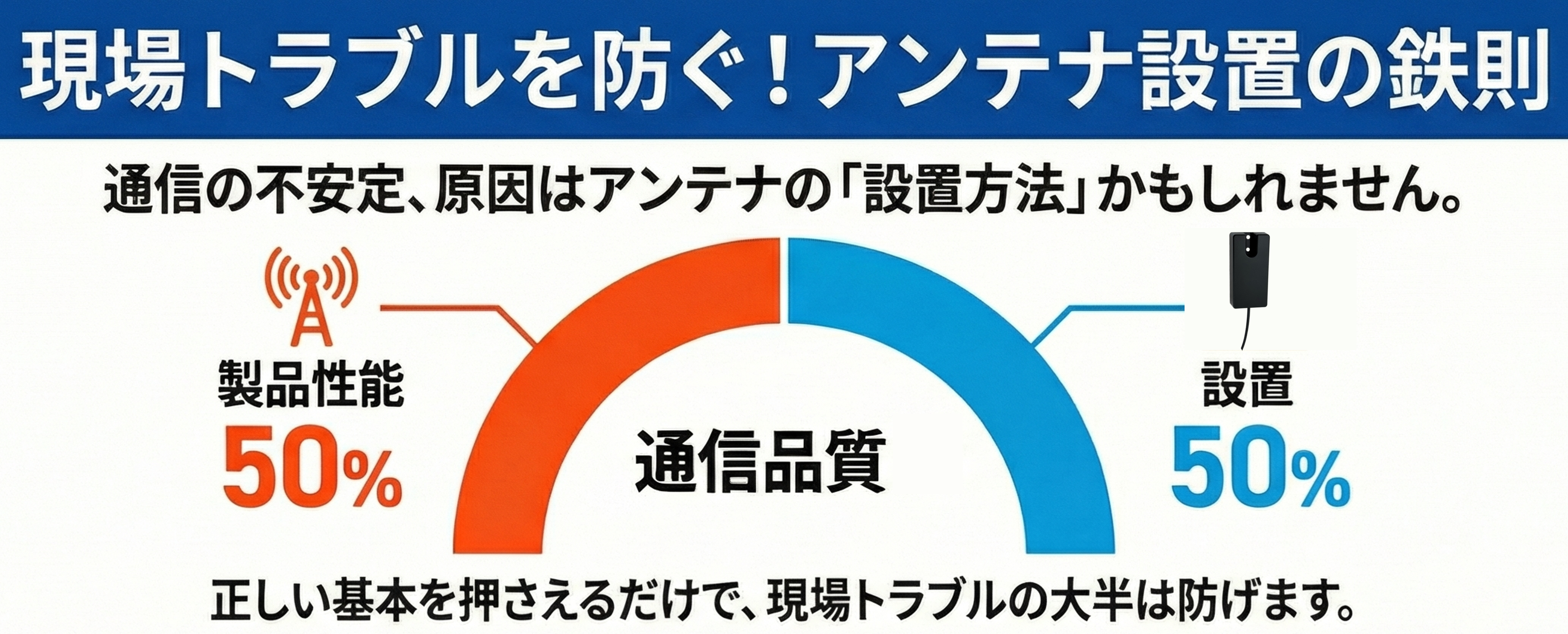

アンテナの「利得(ゲイン)」とは、どのくらい強く電波を放射・受信できるかを示す重要な指標です。文系の方や初心者には少々イメージしづらい部分もありますが、基礎を理解しておくことで IoT機器や無線通信のアンテナ選定に役立ちます。このページでは図解を交えて、アンテナ利得の基本から実践的な選び方までを解説します。

! Point!

「利得」とは、アンテナが特定の方向にどれだけ効率よく電波を集中させられるか示す指標です。

高い利得は特定方向への通信距離向上に寄与しますが、IoT機器などでは電波法による上限規制があり、また用途に応じた適切な利得選定が重要です。

アンテナ利得とは?基本的な意味と単位

利得とは、アンテナが特定の方向に電波をどれほど強く放射/受信できるかを表す指標です。言わば、アンテナの「性能評価」の一つです。

利得の単位

- 単位:dB(デシベル)

- 表記:dBi(デービーアイ)

- 数値が大きいほど、特定方向への電波放射・受信能力が高い

利得(ゲイン)とは、アンテナが どれだけ強く電波を放射/受信できるか を示す指標で、dBi単位で表されます。

利得と通信距離の関係

利得が6dB上がると通信距離は約2倍に

自由空間での理論的な計算では、アンテナの利得が6dB上がると通信可能距離が約2倍になります。これは、電力比に換算すると利得6dBは4倍の電力に相当し、距離は電力の平方根に比例するためです。

2倍

約1.4倍

4倍

約2倍

16倍

約4倍

現実環境での注意点

ただし、建物内や市街地など障害物の多い環境では、反射や遮蔽によるパスロスが大きく、この理論どおりにいかないことも多々あります。これはあくまで理論的な目安としてお考えください。

理論上、利得が6dB上がると通信距離は約2倍になり、利得向上は通信エリア拡大に直結します。

電波法による利得の規制

電波は公共の資源であるため、無線機(通信モジュール)や、周波数帯や用途ごとに最大利得が規定されています。過度に強い電波が発生すると、周囲の通信品質に影響を与えたり、規制を超えてしまう恐れがあるからです。

IoT機器での一般的な制限

IoT機器で通信モジュールを使用している場合、多くのケースで最大利得が3dBiに制限※されています。これは、適切な通信範囲を確保しつつも、他の機器との電波干渉を防ぐための規制です。

※周波数や方式等により異なります。

無線機能を持つ製品を設計する際は、使用する周波数帯や無線通信規格に応じた利得制限を確認し、法令に準拠したアンテナ設計を行うことが重要です。

アンテナの利得には電波法による上限規制があり、一般的なIoT機器では3dBi※に制限されています。

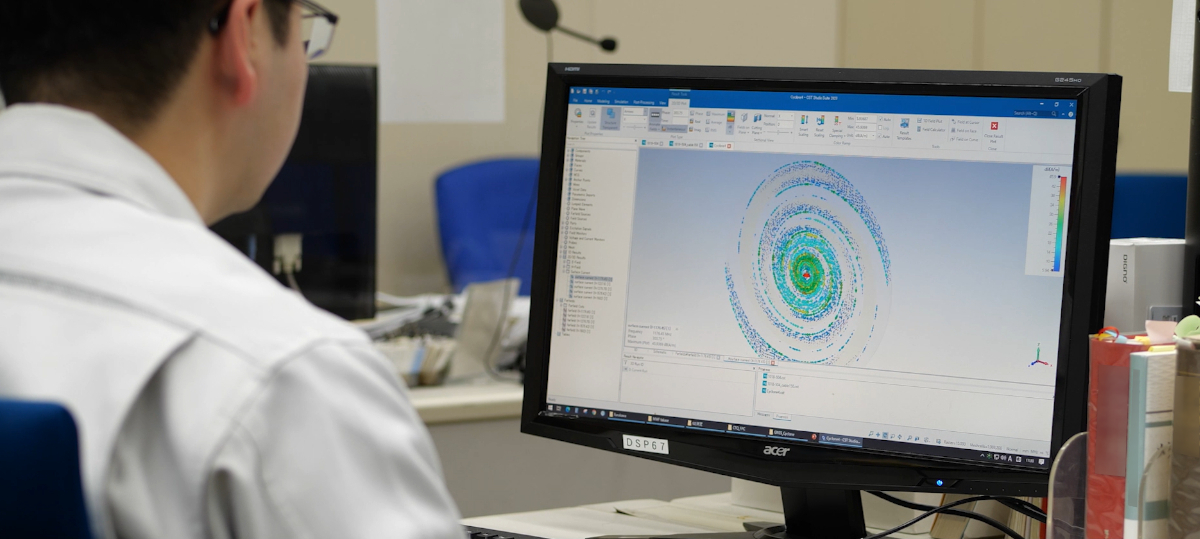

アンテナ設計や利得測定でお困りですか?

IoT機器の開発において、適切なアンテナ選定や電波法に準拠した設計は重要な課題です。スタッフ株式会社では、用途や環境に合わせたアンテナ設計・評価のサポートを行っています。

利得と指向性の関係

一般的に、利得(dBi値)が高いほど指向性が強まる(特定方向への集中度が高まる)場合が多くなります。これは「限られた電力をどの方向に配分するか」という問題と考えると理解しやすいでしょう。

例えるなら、懐中電灯の光を「集光して一点に強く照らす」か「広く拡散して弱めに照らす」かの違いに似ています。

指向性アンテナ(高利得)

特定の方向に電波を集中させ、その方向への通信距離を伸ばすアンテナ。パラボラアンテナや八木アンテナなどが代表例。

無指向性アンテナ(低〜中利得)

水平方向に均等に電波を放射し、全方位をカバーするアンテナ。ダイポールアンテナなどが代表例。

利得が高いアンテナほど指向性が強くなる傾向があり、用途に応じた適切な指向特性の選択が重要です。

IoT機器における無指向性アンテナの重要性

「高利得=優秀」とは限らない理由

アンテナ選びにおいて、単純に「利得が高い=優れている」という考え方は適切ではありません。使用環境や目的に合わないアンテナでは十分な効果を得られないこともあります。特にIoT機器では、以下のような理由から無指向性(低~中程度の利得)アンテナが好まれる傾向にあります。

IoT機器で無指向性アンテナが好まれる理由

多方向からのアクセス

IoT機器は様々な方向からアクセスされることが多く、特定の方向だけではなく全方位での通信が必要です。

設置位置の不確定性

設置場所や機器の向きが一定しない環境では、どの向きでも安定した通信ができる特性が重要です。

機器間の相互通信

IoTネットワークでは機器同士が通信することも多く、特定方向だけでなく複数方向への通信が必要です。

電波法の制限

前述の通り、IoT機器では利得制限があり、その範囲内で最適な性能を得るには、無指向性が適している場合が多いです。

アンテナ選定の重要ポイント

アンテナ選びでは、単に「高い利得」を求めるのではなく、使用環境や通信相手の位置関係、設置条件などを総合的に考慮することが重要です。IoT機器では無指向性アンテナが多用される一方、固定通信や長距離通信では指向性アンテナが選択されることもあります。

IoT機器では広いエリアをカバーできる無指向性アンテナが好まれ、用途に応じた適切な特性選択が重要です。

関連記事

アンテナのことでお困りですか?

「アンテナを製品に入れたいけど、法律のルールが心配…」「どのアンテナを選べばいいかわからない…」など、アンテナに関するお悩みはありませんか?

弊社では、アンテナの性能測定や、法律の範囲内に収まるような調整、お客様の製品に最適なアンテナ選びのサポートを行っています。

アンテナの専門家が、お客様の無線機器開発をお手伝いします。お気軽にご相談ください。

IoT機器向けアンテナ評価サービス

無線を使う製品開発で重要なアンテナ選びから性能評価まで、まとめてサポートします。お客様の製品にぴったりのアンテナをご提案します。

アンテナをお探しですか?

スタッフ株式会社では、IoT機器や様々な無線通信に使える高性能なアンテナをたくさん取り扱っています。「こんな用途に合うアンテナないかな?」「この周波数で使えるアンテナは?」など、お客様のご要望に合わせて最適なアンテナ選びをお手伝いします。

例えばこんなアンテナがあります! (金属の近くでも性能が落ちにくいタイプ)

アンテナ製品ラインナップ・資料ダウンロード・お問い合わせ

スタッフ株式会社では、無指向性・指向性など多彩なアンテナを開発・製造・販売し、お客様の用途に合わせた最適なソリューションをご提案しています。製品選定や設計に関するご相談、資料請求などが必要な際は、下記リンクをご活用ください。

アンテナ選定や技術サポート、電波法対応などでお悩みの際は、お気軽にご連絡ください。豊富なノウハウで、お客様のIoT・無線通信プロジェクトを力強くサポートいたします。