アンテナの「利得(ゲイン)」って何?

dBiの意味やアンテナの特性を初心者向けに解説!

「利得(ゲイン)」という言葉、聞いたことありますか?

アンテナの話で出てくる「利得」とは、すごく簡単に言うと「アンテナが特定の方向に、どれだけ『強く』電波を飛ばしたり、受け取ったりできるか」を示す成績のようなものです。

アンテナの性能を見るとき、単に「電波が強い/弱い」だけでなく、「どの方向に向かって特に強いのか?」を知りたいときに使うのが、この「利得」という考え方です。まるでスピーカーや懐中電灯の向きで聞こえ方や明るさが変わるのに似ていますね。

! Point!

「利得」とは、アンテナが特定の方向にどれだけ効率よく電波を集中させられるか、そのパワーを示す数字です。

特にIoT機器などでは、法律(電波法)で利得の強さに上限が決められているので、製品を作る際にはしっかり測ってルールを守る必要があります。

「利得」って、どういう意味?

利得は、アンテナが特定の方向にどれだけ上手に電波パワーを集められるかを表します。部屋全体をぼんやり照らす裸電球と、一方向を強く照らす懐中電灯を想像してみてください。利得が高いアンテナは、懐中電灯のように特定の方向へ電波をギュッと集中させるのが得意なんです。

アンテナの利得って?

アンテナの利得は、「狙った方向」にどれだけ電波が強く飛ぶか(または受け取れるか)を示す数字です。どの方向に強くて、どの方向に弱いのかを見ることで、そのアンテナの得意な向きや性格がわかります。

- 特定の方向に電波パワーを集中させる能力

- 「dBi」という単位で比べられる(後で説明します)

- アンテナ選びや性能チェックに大切な情報

利得とは、アンテナが特定の方向にどれだけ強く電波を飛ばせるか(受け取れるか)を示すパワーの指標です。

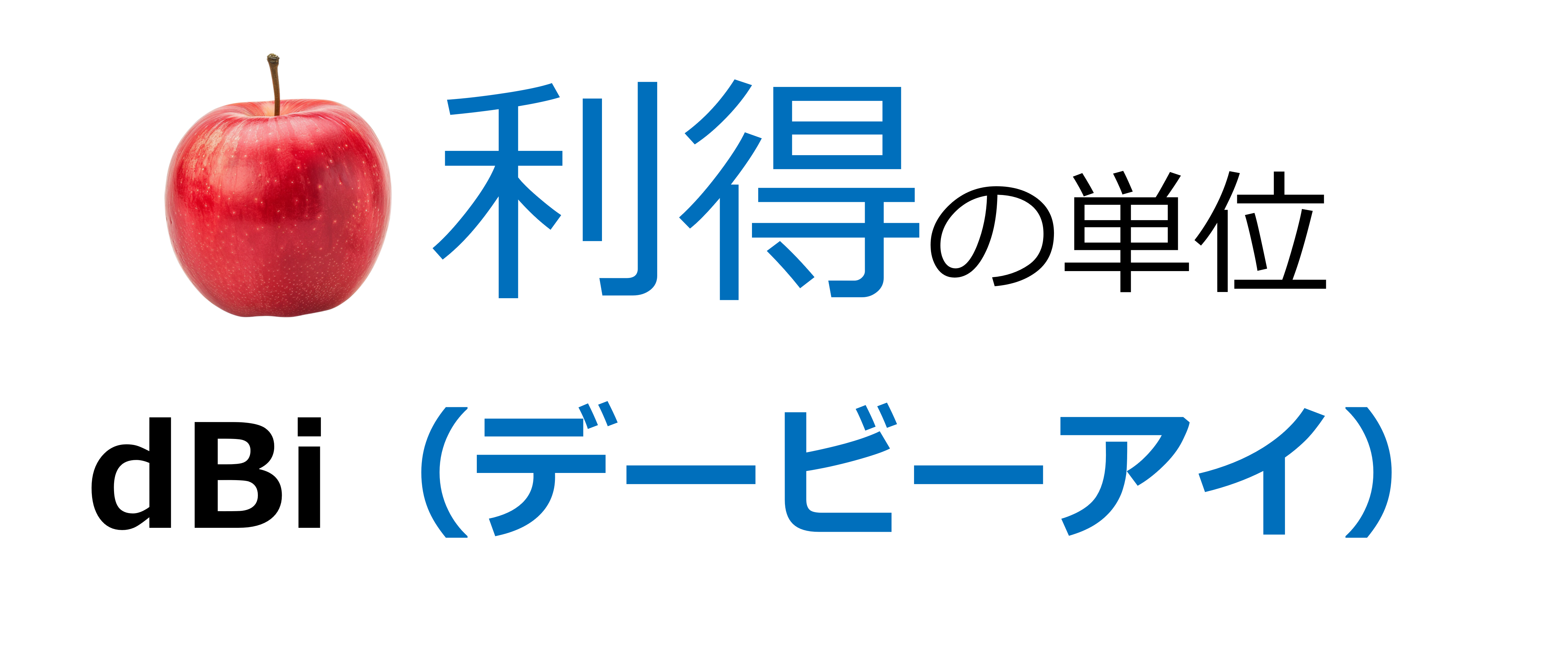

利得を表す単位「dBi」とは?

アンテナの利得は、「dBi(デービーアイ)」という単位で表されることが多いです。

これを使うと、色々なアンテナの性能を比べやすくなります。

dBiの「i」は、「アイソトロピックアンテナ(isotropic antenna)」という「理論上の、360度どこへも均一に電波を出す基準アンテナ」のことです。

つまりdBiとは、「この基準アンテナ(0dBi)と比べて、特定の方向にどれだけ電波が強いか」を示しています。例えば「3dBi」なら、基準アンテナより特定の方向に2倍強いパワーで電波を出せる、という意味になります。(※計算方法は少し難しいので、ここでは「数字が大きいほどパワーが集中する」と覚えておきましょう)

Wi-Fiルーターやスマホ、IoT機器など、身の回りの無線通信でよく使われる単位です。

アンテナの性能を測る特別な部屋と「リンゴ」の話

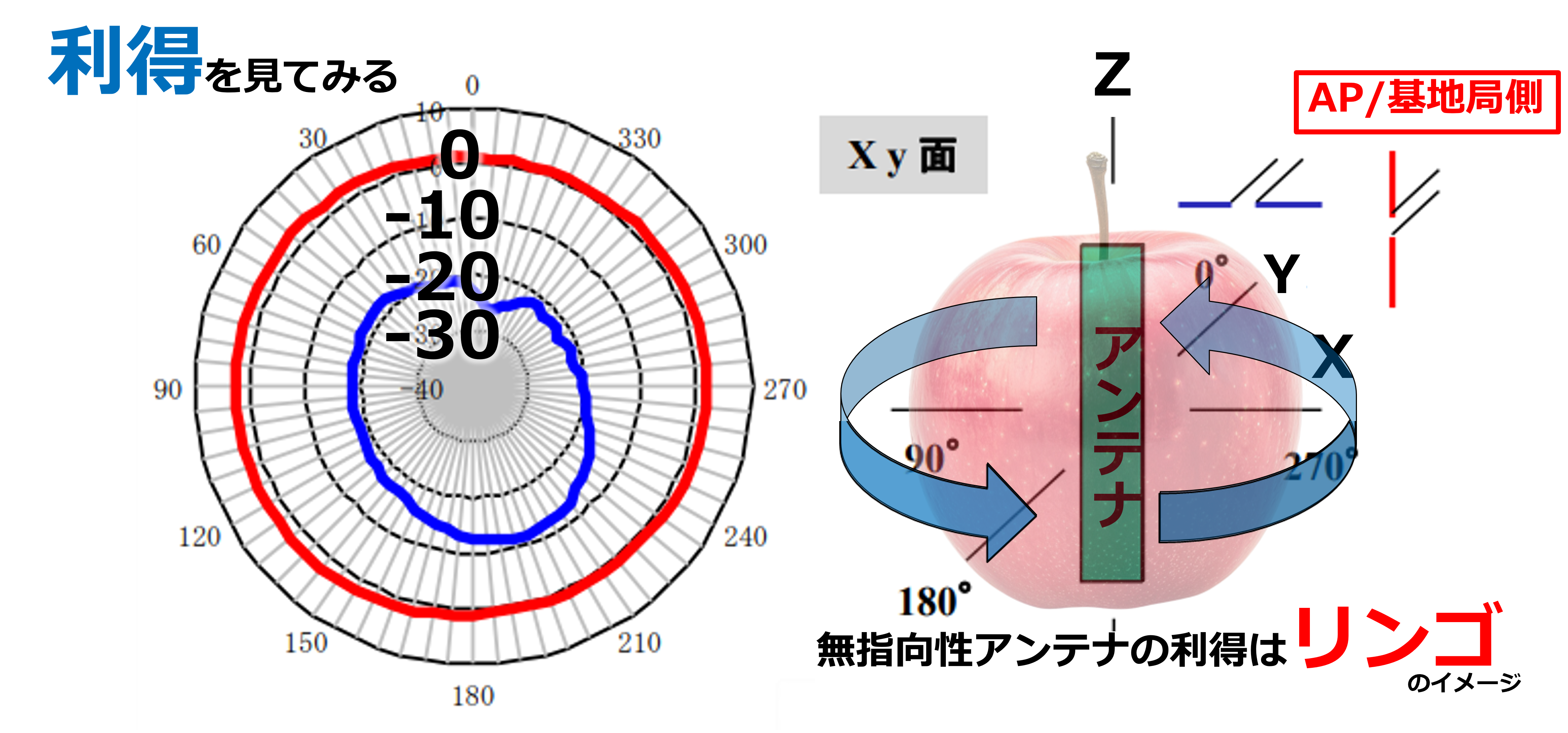

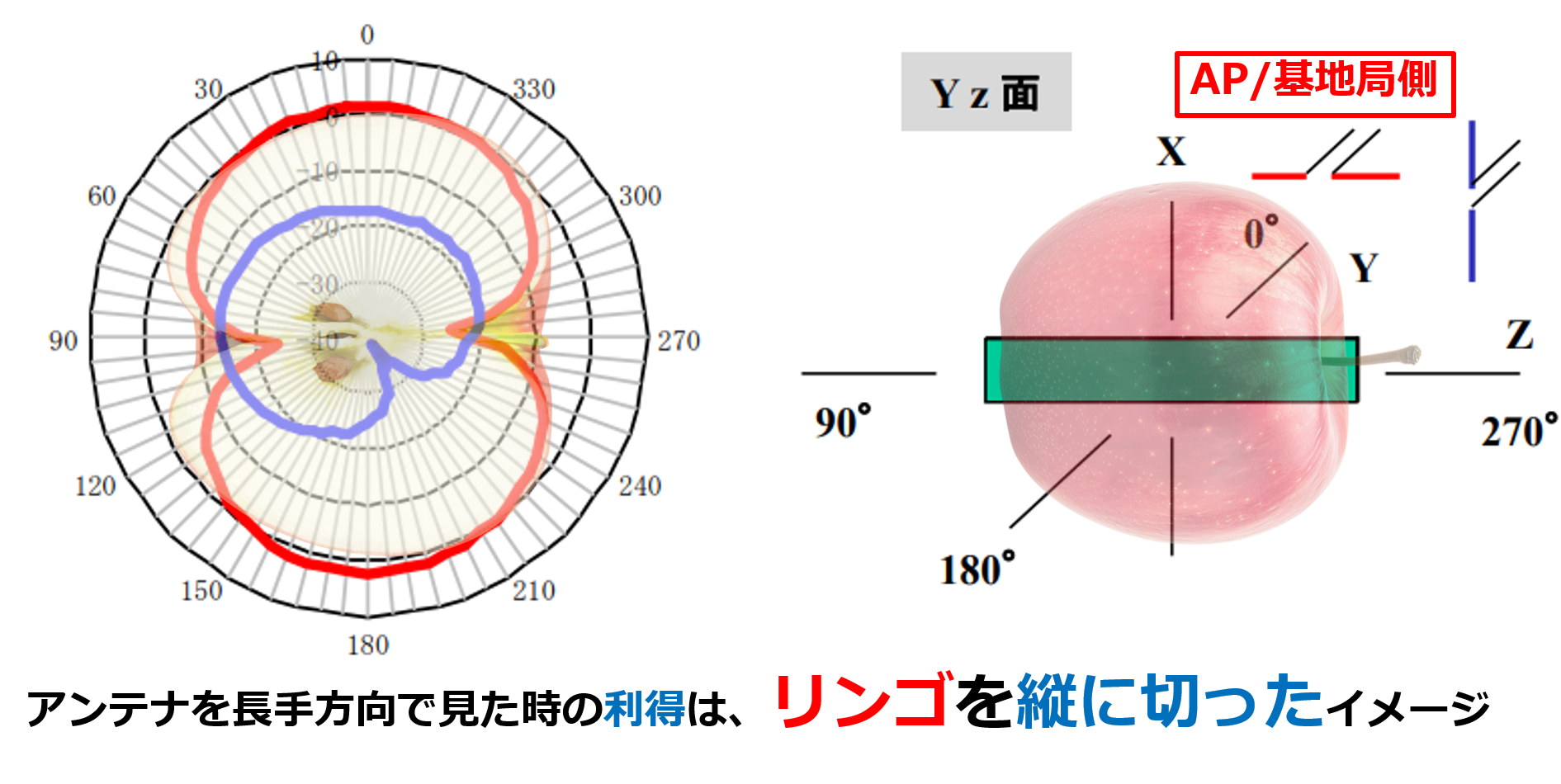

上の図は、「電波暗室」という特別な部屋でアンテナの利得を測った結果を表すイメージです。アンテナを真ん中に置いて、ぐるっと360度、どの方向にどれくらい強く電波が出ているかを調べます。

この図では、赤い線が赤いアンテナ、青い線が青いアンテナの測定結果を示しています。線の伸びている方向が電波が強い方向、長さがその強さ(利得)を表します。

電波暗室ってどんな部屋?

電波暗室は、外からのテレビやスマホなどの邪魔な電波をシャットアウトし、部屋の中で電波が反射しないように作られた特別な測定室です。ここで測ることで、アンテナ本来の正確な性能を知ることができます。

- アンテナの360度全方向の利得(電波の強さの分布)を測る

- どの方向に電波が強く飛ぶかが一目でわかる図を作る

- アンテナの性能を評価するのにとても重要

アンテナが電波を出す強さの分布(利得パターン)は、よく「リンゴ」を切った断面に例えられます。なぜかというと、その形がとてもよく似ているからです。ちょっと複雑なアンテナの特性も、身近なリンゴをイメージすることで、ぐっと分かりやすくなりますよ。

「無指向性アンテナ」ってどんなアンテナ?

水平方向には、ほぼ均等に電波を出すタイプ

先ほどの図の赤い線(赤いアンテナ)を見てください。ほぼ真ん丸に近い形をしていますね。これは、アンテナの周り(水平方向)のどの方向にも、だいたい同じくらいの強さ(下図の場合約0dBi)で電波が出ていることを示しています。このような特性を持つアンテナを「無指向性アンテナ」と呼びます。

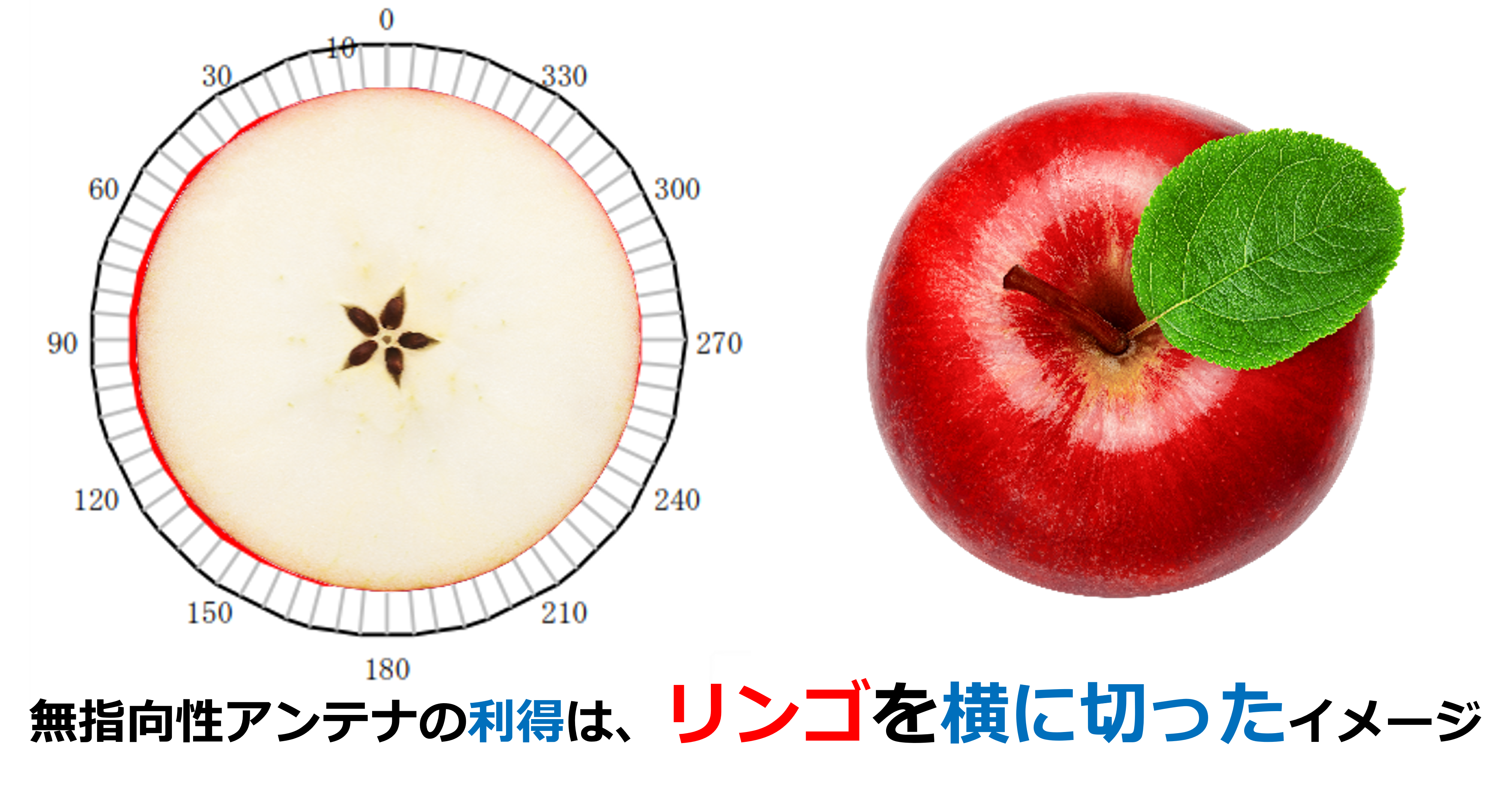

この状態は、リンゴを真横にスパッと切ったときの断面によく似ています。芯を中心に、丸い形が均等に広がっていますよね。無指向性アンテナの水平方向の利得パターンは、まさにこのイメージです。

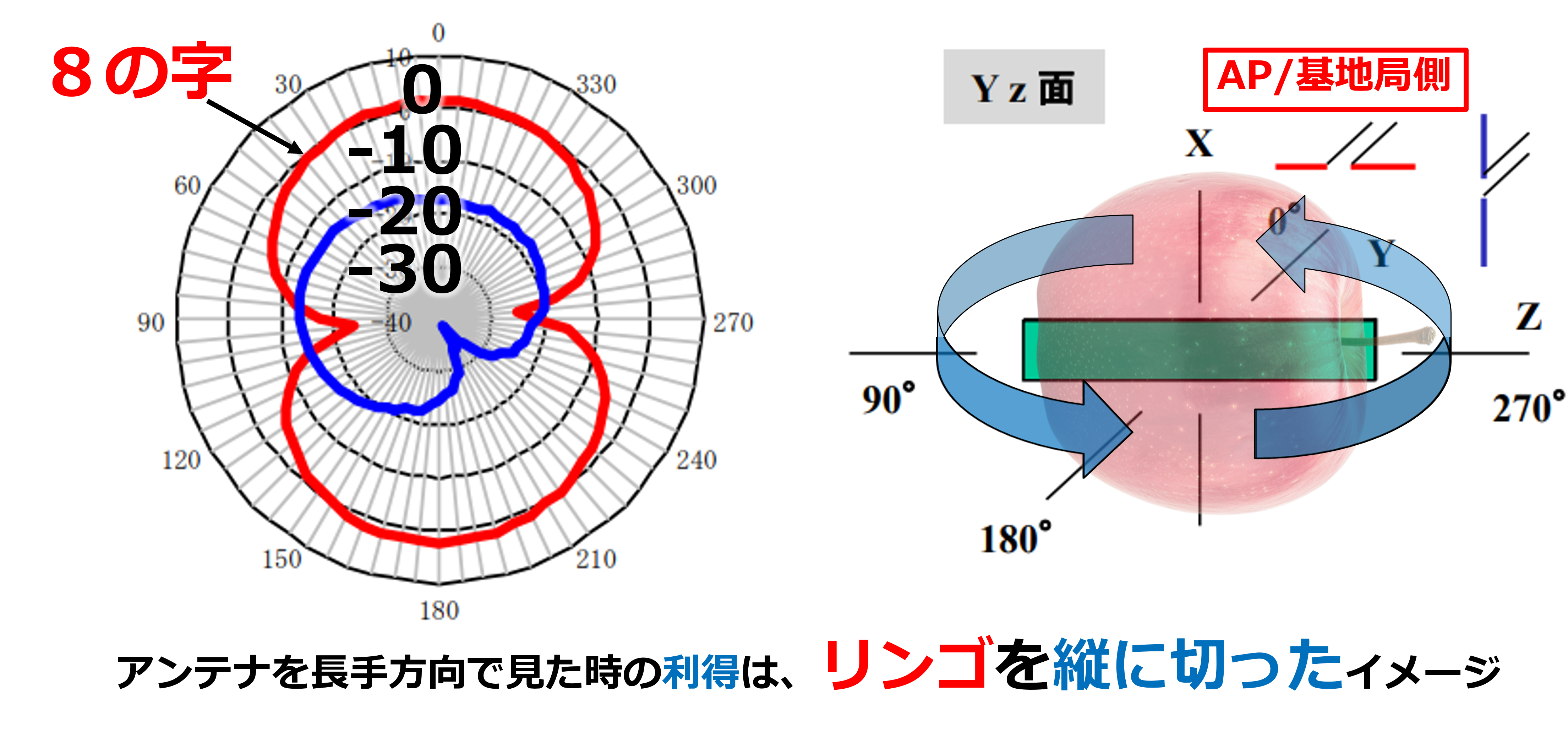

でも、縦方向はちょっと違う!「縦切りリンゴ」のイメージ

無指向性アンテナは、水平方向には均等に電波を出しますが、上下方向(垂直方向)まで含めて見ると、また違った形が見えてきます。今度はリンゴを縦に切った断面を想像してみましょう。

棒状の無指向性アンテナを立てて、その垂直方向の利得(赤いアンテナで測定)を見ると、図のような「8の字」の形になることが一般的です。これは、アンテナの側面(横方向)には電波が強く出るけれど、アンテナの真上や真下(先端方向)には、電波がほとんど出ないためです。

電波が強く出る方向 (高い利得)

アンテナの横方向(側面)です。リンゴの縦切りでいうと、一番膨らんでいる部分。この方向に電波がよく飛びます。

電波が弱くなる方向 (低い利得)

アンテナの真上と真下(先端)です。リンゴの芯があるあたり。この方向には電波はあまり飛びません。

このように、無指向性アンテナの垂直方向の特性は、縦に切ったリンゴの断面によく似ています。電波は主に横方向に広がり、上下にはあまり飛ばない、と覚えておくと良いでしょう。

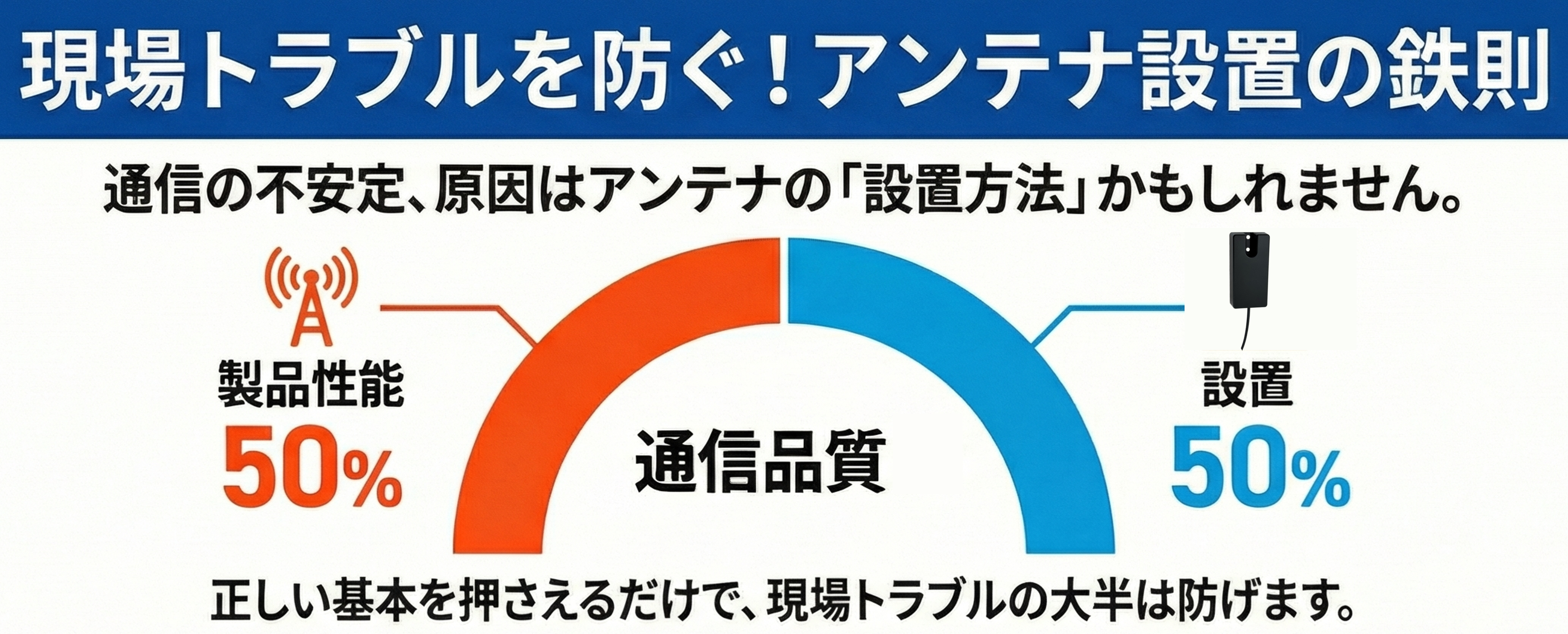

ポイント: アンテナの向きが大切!

この「8の字」の特性(縦切りリンゴのイメージ)を理解していると、アンテナを設置するときに非常に役立ちます。

例えば、Wi-Fiルーターのアンテナを立てて使うのは、水平(横)方向に均等(無指向性)に電波を飛ばすためです。この位置だと、部屋の四方にある機器と安定して通信できます。

逆にアンテナを横に寝かせてしまうと、「8の字」パターンの特性により、部屋の中に電波が届きにくい「影」のような場所ができてしまいます。同じ空間にいるのにパソコンやスマホが突然繋がらなくなる原因になるのです。

アンテナがどの方向に電波を強く出すのか(利得が高いか)を知り、通信したい相手の方向にアンテナの「得意な向き」を合わせることが、安定した無線通信の鍵となります。縦切りリンゴと横切りリンゴの違いをイメージすれば、アンテナの向きがいかに重要かが直感的に理解できますね!

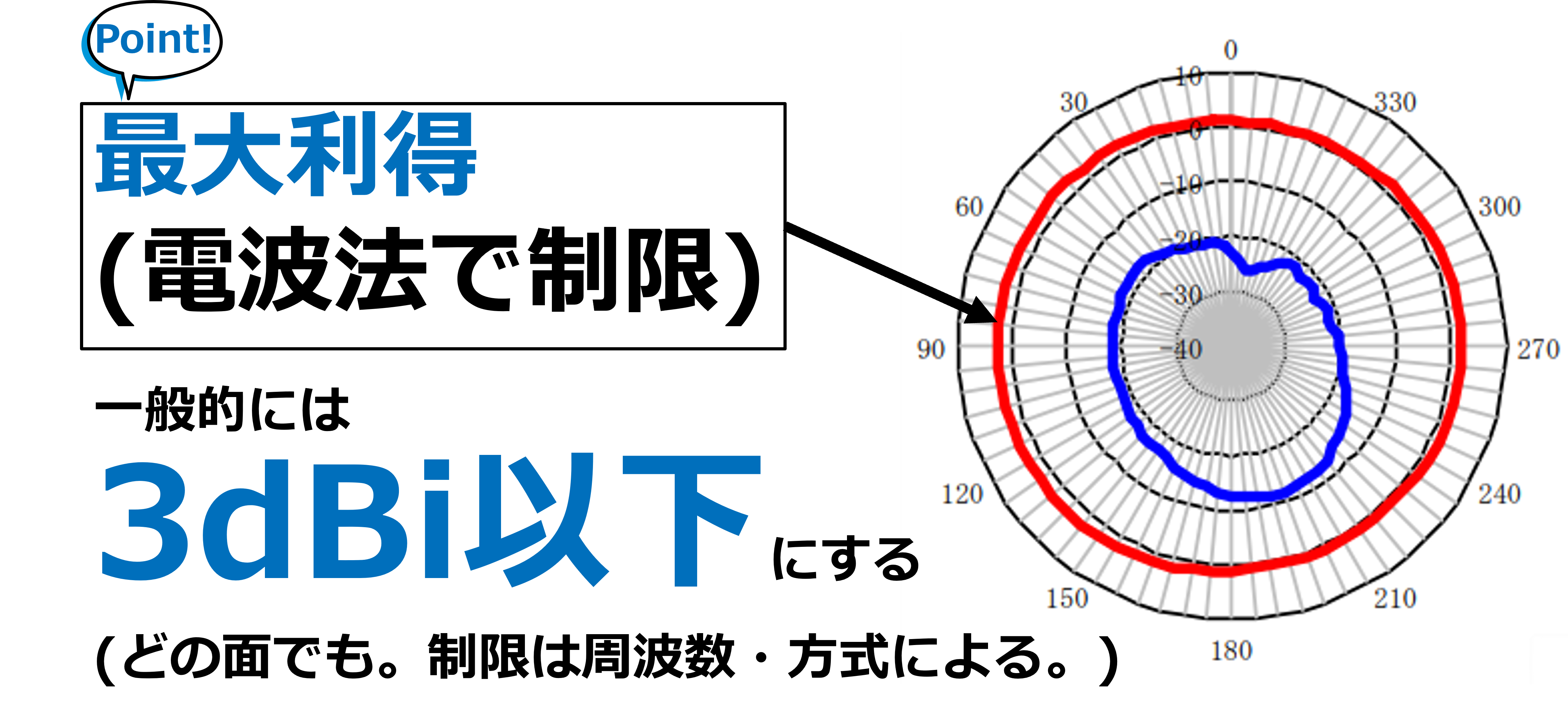

アンテナの利得にはルールがある?(電波法)

実は、アンテナの利得は、いくらでも高くして良いわけではありません。日本の「電波法」という法律で、利得の上限が決められています。

なぜなら、特定の方向にあまりにも強い電波を出すと、他の無線通信(テレビ、ラジオ、他の人のスマホ通信など)の邪魔になったり、決められた電波の強さを超えてしまったりする可能性があるからです。みんなが快適に電波を利用するための大切なルールです。

特に、IoT機器でよく使われる電波(LTEや、LPWAと呼ばれるSub-GHz帯など)では、アンテナ単体の利得はだいたい3dBi以下※に抑えるように求められるケースが多いです。製品を設計する段階で、アンテナの利得をしっかり測定し、必要なら調整することが、法律を守り、安定した通信を実現するために非常に重要になります。

※注意:利得の上限値は、使う電波の種類や周波数、組み合わせる無線機(通信モジュール)のパワーによって細かく定められています。必ずしも「3dBi以下」とは限りません。

IoT機器などを設計するときの注意点

- 使う電波の種類ごとに決められた利得のルール(上限値)を確認する。

- 製品が実際に使われる場所や、設置される向きを考えて、最適なアンテナを選ぶ。

- 設計の段階で、アンテナの利得がルール内に収まっているか正確に測定・評価する。

- もしルールを超えそうな場合や、よく分からない場合は、専門家(アンテナメーカーなど)に相談する。

アンテナのことでお困りですか?

「アンテナを製品に入れたいけど、法律のルールが心配…」「どのアンテナを選べばいいかわからない…」など、アンテナに関するお悩みはありませんか?

弊社では、アンテナの性能測定や、法律の範囲内に収まるような調整、お客様の製品に最適なアンテナ選びのサポートを行っています。

アンテナの専門家が、お客様の無線機器開発をお手伝いします。お気軽にご相談ください。

IoT機器向けアンテナ評価サービス

無線を使う製品開発で重要なアンテナ選びから性能評価まで、まとめてサポートします。お客様の製品にぴったりのアンテナをご提案します。

アンテナをお探しですか?

スタッフ株式会社では、IoT機器や様々な無線通信に使える高性能なアンテナをたくさん取り扱っています。「こんな用途に合うアンテナないかな?」「この周波数で使えるアンテナは?」など、お客様のご要望に合わせて最適なアンテナ選びをお手伝いします。